program main

implicit none

integer::i,j,Nx,Ny,Mx,My

double precision::x,y,f,df,df2

double precision,allocatable::xdata(:),ydata(:),fdata(:,:),xa(:),ya(:),fa(:,:)

Nx=10

Ny=20

Mx=50

My=100

allocate(xdata(0:Nx),ydata(0:Ny),fdata(0:Nx,0:Ny))

allocate(xa(0:Mx),ya(0:My),fa(0:Mx,0:My))

xdata=0d0

ydata=0d0

fdata=0d0

xa=0d0

ya=0d0

fa=0d0

! original data

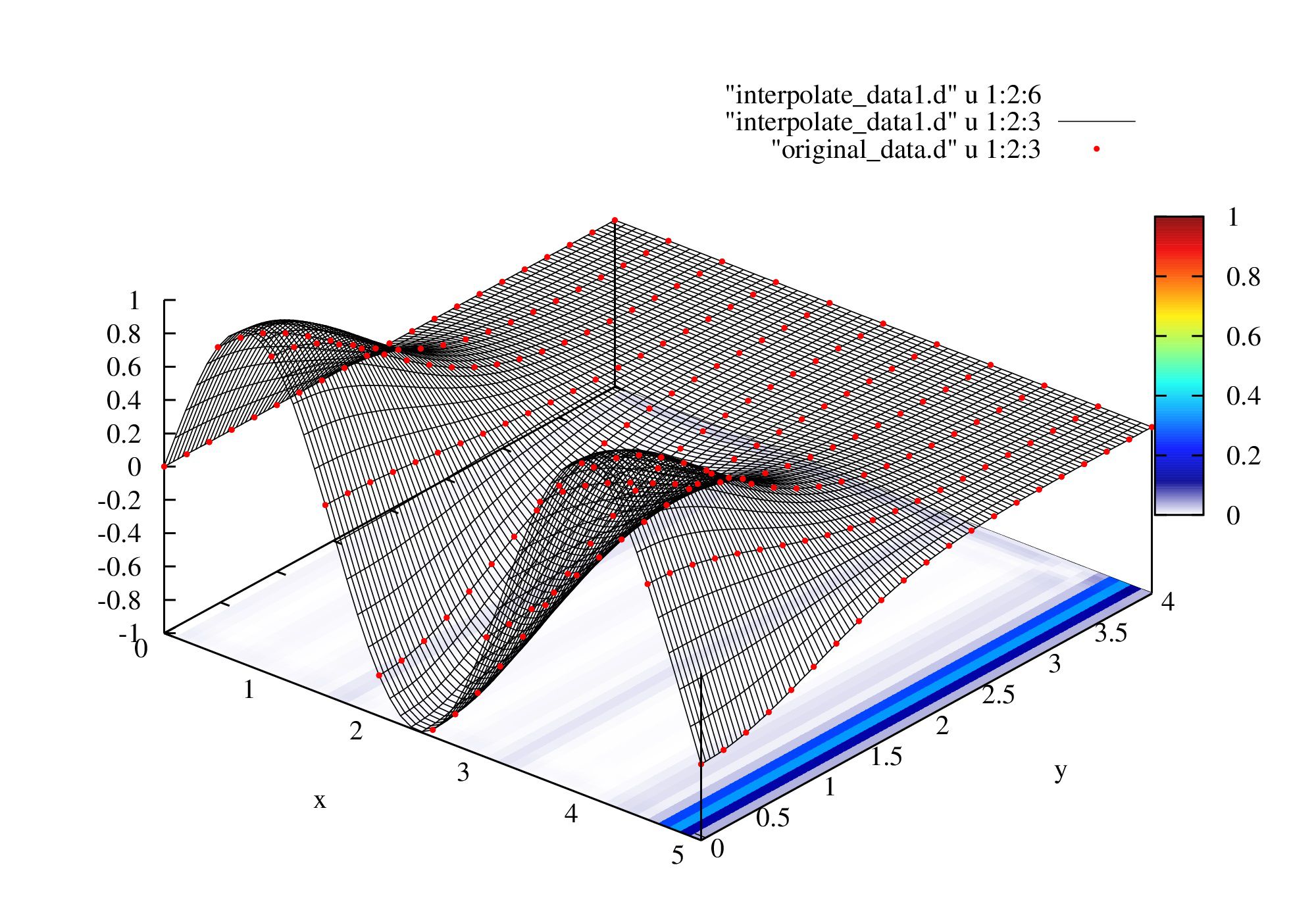

open(10,file='original_data.d')

write(10,'(A)')"# x y f(x,y)"

do i=0,Nx

do j=0,Ny

xdata(i)=dble(i)*0.5d0

ydata(j)=dble(j)*0.2d0

fdata(i,j)=sin(2d0*xdata(i))*exp(-0.5d0*ydata(j)**2)

write(10,*)xdata(i),ydata(j),fdata(i,j)

enddo

write(10,*)

enddo

close(10)

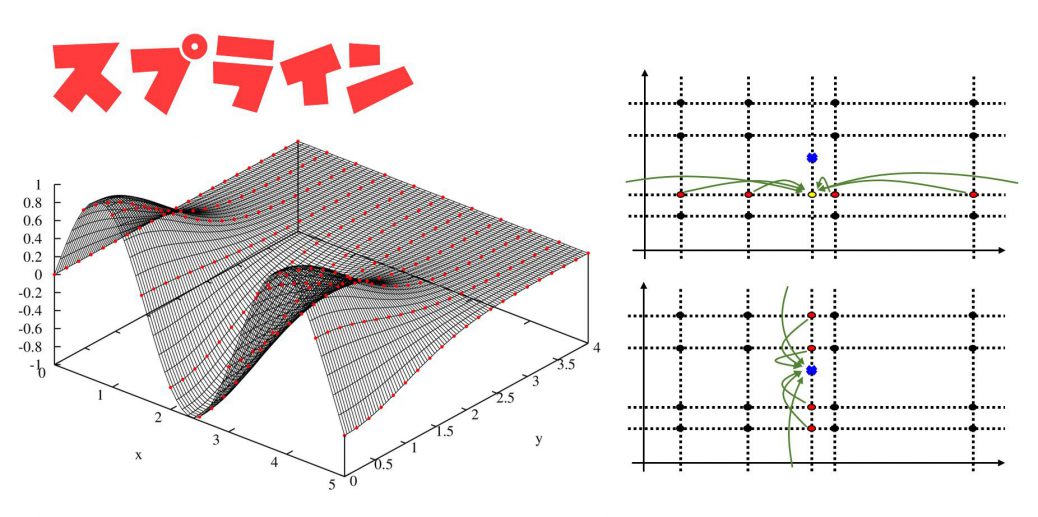

! Cubic-spline interpolation given position as point

open(10,file='interpolate_data1.d')

write(10,'(A)')"# x y f(x,y) df(x,y)/dx d^2f(x,y)/dx^2"

do i=0,Mx

do j=0,My

x=dble(i)*0.1d0

y=dble(j)*0.04d0

call c3spline2d1p(f,df,df2,x,y,Nx,Ny,fdata,xdata,ydata,1)

write(10,'(6e20.7e3)')x,y,f,df,df2,abs((f-sin(2d0*x)*exp(-0.5d0*y**2))/(f))

enddo

write(10,*)

enddo

close(10)

! Cubic-spline interpolation given position as array

do i=0,Mx

xa(i)=dble(i)*0.1d0

enddo

do j=0,My

ya(j)=dble(j)*0.04d0

enddo

open(10,file='interpolate_data2.d')

write(10,'(A)')"# x y f(x,y) "

call c3spline2d(fa,Mx,My,xa,ya,Nx,Ny,fdata,xdata,ydata)

do i=0,Mx

do j=0,My

write(10,'(3e20.7e3)')xa(i),ya(j),fa(i,j)

enddo

write(10,*)

enddo

close(10)

! 2d integration by spline interpolation

call c3spline2d_integral(s,Nx,Ny,xdata,ydata,fdata)

write(6,*)s

stop

end program main

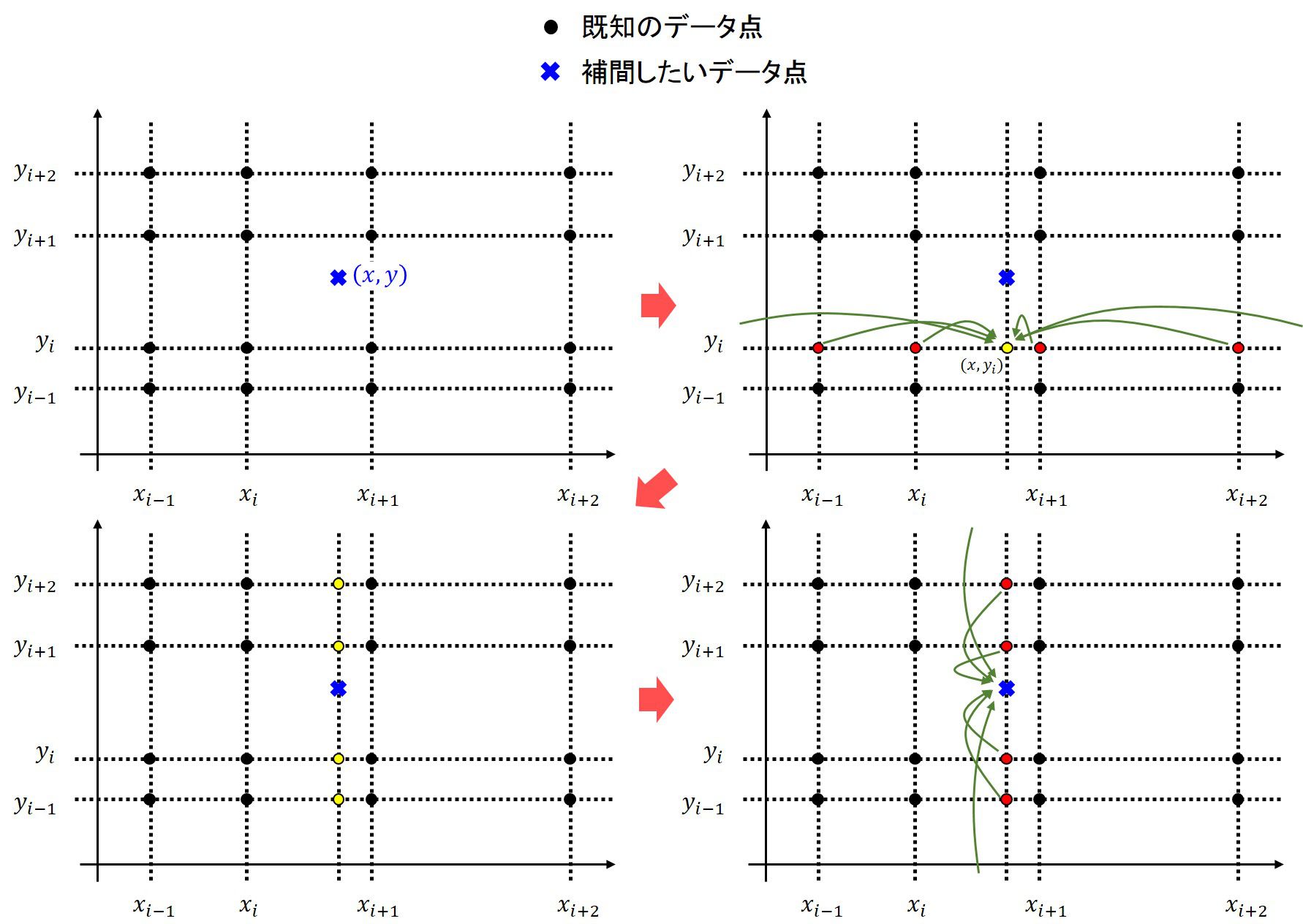

subroutine c3spline2d1p(f,df,df2,x,y,Nx,Ny,fdata,xdata,ydata,key)

implicit none

integer,intent(in)::Nx,Ny,key

double precision,intent(in)::x,y,fdata(0:Nx,0:Ny),xdata(0:Nx),ydata(0:Ny)

double precision,intent(out)::f,df,df2

!

! key = 1 --> 1.interpolate y, 2.interpolate x | df = df/dx, df2 = d^2f/dx^2

! key = 2 --> 1.interpolate x, 2.interpolate y | df = df/dy, df2 = d^2f/dy^2

! key = 3 --> Average of key=1,2 | df = 0, df2=0

!

integer::i,j

double precision,allocatable::tfx(:),tfy(:)

double precision::p,q,dfdx,dfdy,dfdx2,dfdy2

allocate(tfx(0:Nx),tfy(0:Ny))

tfx=0d0; tfy=0d0

if(key.eq.1)then

do i=0,Nx

tfy(0:Ny)=fdata(i,0:Ny)

call c3spline1p(f,df,df2,y,Ny,tfy,ydata)

tfx(i)=f

enddo

call c3spline1p(f,df,df2,x,Nx,tfx,xdata)

elseif(key.eq.2)then

do j=0,Ny

tfx(0:Nx)=fdata(0:Nx,j)

call c3spline1p(f,df,df2,x,Nx,tfx,xdata)

tfy(j)=f

enddo

call c3spline1p(f,df,df2,y,Ny,tfy,ydata)

elseif(key.eq.3)then

do i=0,Nx

tfy(0:Ny)=fdata(i,0:Ny)

call c3spline1p(f,df,df2,y,Ny,tfy,ydata)

tfx(i)=f

enddo

call c3spline1p(p,dfdx,dfdx2,x,Nx,tfx,xdata)

do j=0,Ny

tfx(0:Nx)=fdata(0:Nx,j)

call c3spline1p(f,df,df2,x,Nx,tfx,xdata)

tfy(j)=f

enddo

call c3spline1p(q,dfdy,dfdy2,y,Ny,tfy,ydata)

f = (p+q)*0.5d0

df = 0d0

! df = dfdx

! df = dfdy

df2 = 0d0

! df2 = dfdx2

! df2 = dfdy2

endif

return

end subroutine c3spline2d1p

subroutine c3spline2d(f,Mx,My,x,y,Nx,Ny,fdata,xdata,ydata)

implicit none

integer,intent(in)::Nx,Ny,Mx,My

double precision,intent(in)::x(0:Mx),y(0:My)

double precision,intent(in)::fdata(0:Nx,0:Ny),xdata(0:Nx),ydata(0:Ny)

double precision,intent(out)::f(0:Mx,0:My)

integer::i,j

double precision,allocatable::tfx(:),tfy(:),gx(:),gy(:),gf(:,:)

allocate(tfx(0:Nx),tfy(0:Ny),gx(0:Mx),gy(0:My),gf(0:Nx,0:My))

tfx=0d0; tfy=0d0; gx=0d0; gy=0d0

do i=0,Nx

tfy(0:Ny)=fdata(i,0:Ny)

call c3spline(My,gy,y,Ny,tfy,ydata)

gf(i,0:My)=gy(0:My)

enddo

do j=0,My

tfx(0:Nx)=gf(0:Nx,j)

call c3spline(Mx,gx,x,Nx,tfx,xdata)

f(0:Mx,j)=gx(0:Mx)

enddo

return

end subroutine c3spline2d

subroutine c3spline(M,f,x,N,fdata,xdata)

implicit none

integer,intent(in)::N,M

double precision,intent(in)::x(0:M),fdata(0:N),xdata(0:N)

double precision,intent(out)::f(0:M) !,df(0:M),df2(0:M)

integer::i,j

double precision::t

double precision,allocatable::a(:),b(:),c(:),d(:)

allocate(a(0:N-1),b(0:N-1),c(0:N-1),d(0:N-1))

call spline_abcd(a,b,c,d,N,xdata,fdata)

do j=0,M

if(x(j).lt.xdata(0))then

t=x(j)-xdata(0)

f(j) = ((a(0)*t+b(0))*t+c(0))*t+d(0)

!df(j) =3d0*a(0)*t*t+2d0*b(0)*t+c(0)

!df2(j)=6d0*a(0)*t+2d0*b(0)

elseif(x(j).gt.xdata(N))then

t =x(j)-xdata(N-1)

f(j) = ((a(N-1)*t+b(N-1))*t+c(N-1))*t+d(N-1)

!df(j) =3d0*a(N-1)*t*t+2d0*b(N-1)*t+c(N-1)

!df2(j)=6d0*a(N-1)*t+2d0*b(N-1)

else

do i=0,N-1

if(x(j).ge.xdata(i).and.x(j).le.xdata(i+1))then

t=x(j)-xdata(i)

f(j) = ((a(i)*t+b(i))*t+c(i))*t+d(i)

!df(j) =3d0*a(i)*t*t+2d0*b(i)*t+c(i)

!df2(j)=6d0*a(i)*t+2d0*b(i)

exit

endif

enddo

endif

enddo

return

end subroutine c3spline

subroutine c3spline1p(f,df,df2,x,N,fdata,xdata)

implicit none

integer,intent(in)::N

double precision,intent(in)::x,fdata(0:N),xdata(0:N)

double precision,intent(out)::f,df,df2

integer::i

double precision::t

double precision,allocatable::a(:),b(:),c(:),d(:)

allocate(a(0:N-1),b(0:N-1),c(0:N-1),d(0:N-1))

call spline_abcd(a,b,c,d,N,xdata,fdata)

if(x.lt.xdata(0))then

t=x-xdata(0)

f = ((a(0)*t+b(0))*t+c(0))*t+d(0)

df =3d0*a(0)*t*t+2d0*b(0)*t+c(0)

df2=6d0*a(0)*t+2d0*b(0)

elseif(x.gt.xdata(N))then

t=x-xdata(N-1)

f= ((a(N-1)*t+b(N-1))*t+c(N-1))*t+d(N-1)

df =3d0*a(N-1)*t*t+2d0*b(N-1)*t+c(N-1)

df2=6d0*a(N-1)*t+2d0*b(N-1)

else

do i=0,N-1

if(x.ge.xdata(i).and.x.le.xdata(i+1))then

t=x-xdata(i)

f= ((a(i)*t+b(i))*t+c(i))*t+d(i)

df =3d0*a(i)*t*t+2d0*b(i)*t+c(i)

df2=6d0*a(i)*t+2d0*b(i)

exit

endif

enddo

endif

return

end subroutine c3spline1p

subroutine c3spline2d_integral(s,Nx,Ny,xdata,ydata,fdata)

implicit none

integer,intent(in)::Nx,Ny

double precision,intent(in)::fdata(0:Nx,0:Ny),xdata(0:Nx),ydata(0:Ny)

double precision,intent(out)::s

integer::i,j

double precision::t

double precision,allocatable::tfy(:),tfx(:)

allocate(tfx(0:Nx),tfy(0:Ny))

do j=0,Ny

tfx(0:Nx)=fdata(0:Nx,j)

call c3spline_integral(t,Nx,tfx,xdata)

tfy(j)=t

enddo

call c3spline_integral(s,Ny,tfy,ydata)

return

end subroutine c3spline2d_integral

subroutine c3spline_integral(s,N,fdata,xdata)

implicit none

integer,intent(in)::N

double precision,intent(in)::fdata(0:N),xdata(0:N)

double precision,intent(out)::s

integer::i

double precision::t

double precision,allocatable::a(:),b(:),c(:),d(:)

allocate(a(0:N-1),b(0:N-1),c(0:N-1),d(0:N-1))

call spline_abcd(a,b,c,d,N,xdata,fdata)

s=0d0

do i=0,N-1

t=xdata(i+1)-xdata(i)

s=s+0.25d0*a(i)*t**4 + (b(i)/3d0)*t**3 + 0.5d0*c(i)*t**2 + d(i)*t

enddo

return

end subroutine c3spline_integral

subroutine spline_abcd(a,b,c,d,N,xdata,fdata)

implicit none

integer,intent(in)::N

double precision,intent(out)::a(0:N-1),b(0:N-1),c(0:N-1),d(0:N-1)

double precision,intent(in)::xdata(0:N),fdata(0:N)

integer::i,j

double precision,allocatable::l(:),mu(:),h(:),alpha(:),z(:)

allocate(h(0:N-1),alpha(1:N-1))

do i=0,N-1

h(i)=xdata(i+1)-xdata(i)

enddo

do i=1,N-1

alpha(i)=3d0*(fdata(i+1)-fdata(i))/h(i)-3d0*(fdata(i)-fdata(i-1))/h(i-1)

enddo

allocate(l(0:N-1),mu(0:N-1),z(0:N-1))

l=0d0; mu=0d0; z=0d0

l(0)=1d0

do i=1,N-1

l(i)=2d0*(xdata(i+1)-xdata(i-1))-h(i-1)*mu(i-1)

mu(i)=h(i)/l(i)

z(i)=(alpha(i)-h(i-1)*z(i-1))/l(i)

enddo

b(N-1)=z(N-1)

c(N-1)=(fdata(N)-fdata(N-1))/h(N-1)-h(N-1)*(2d0*b(N-1))/3d0

a(N-1)=-b(N-1)/(3d0*h(N-1))

d(N-1)=fdata(N-1)

do j=N-2,0,-1

b(j)=z(j)-mu(j)*b(j+1)

c(j)=(fdata(j+1)-fdata(j))/h(j)-h(j)*(b(j+1)+2d0*b(j))/3d0

a(j)=(b(j+1)-b(j))/(3d0*h(j))

d(j)=fdata(j)

enddo

return

end subroutine spline_abcd