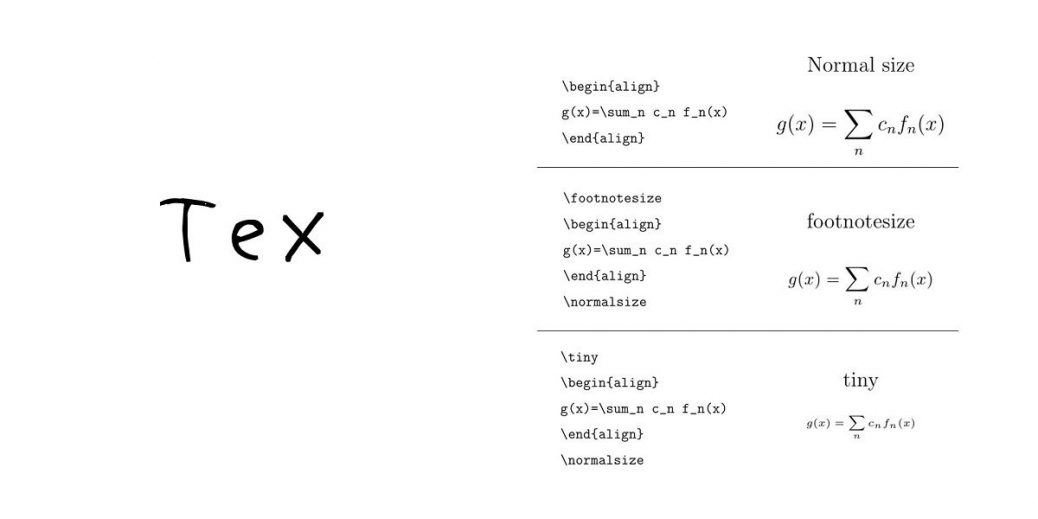

数式が長すぎてはみ出してしまう時の対処法

数式全体を小さくするには、数式を挟むように

\footnotesize

\normalsize

と書けばいいです。

\footnotesize

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\normalsize

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\normalsize

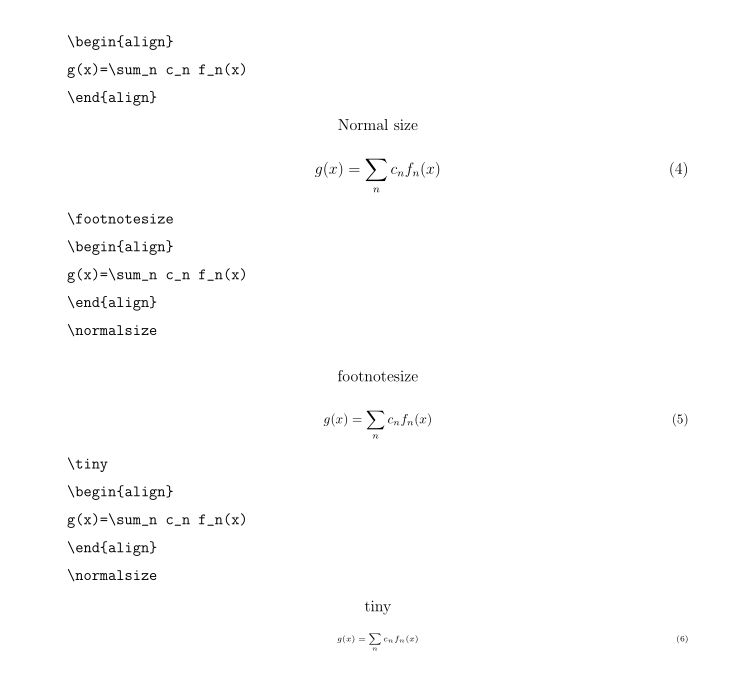

実例

通常だと

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\footnotesize,\normalsizeで挟むと、

\footnotesize

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\normalsize

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\normalsize

\tiny,\normalsizeで挟むと、

\tiny

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\normalsize

\begin{align}

g(x)=\sum_n c_n f_n(x)

\end{align}

\normalsize

となります。