program main

implicit none

integer::i,N,M

double precision::x,f,df,ddf

double precision,allocatable::xdata(:),fdata(:)

double precision::a,b

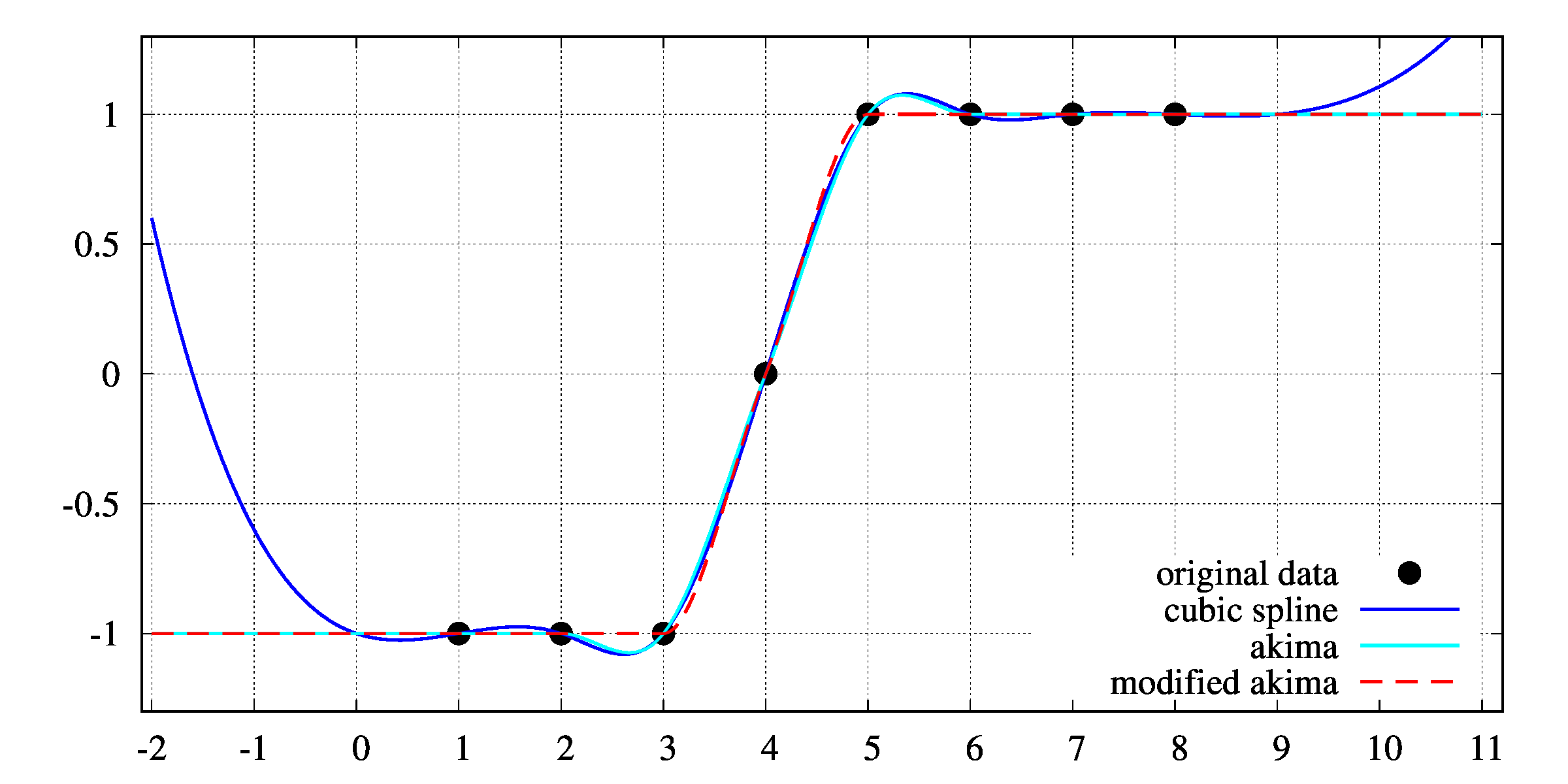

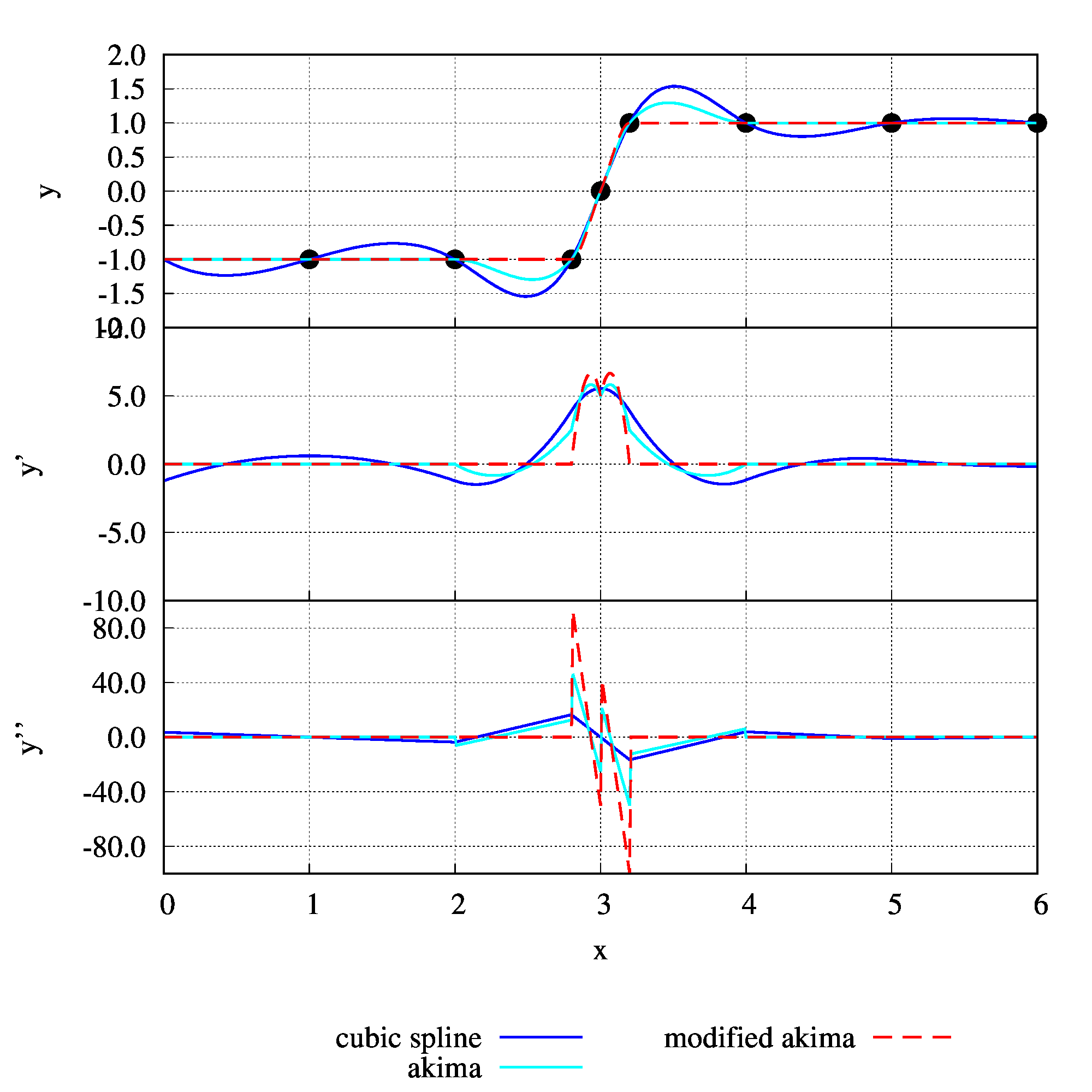

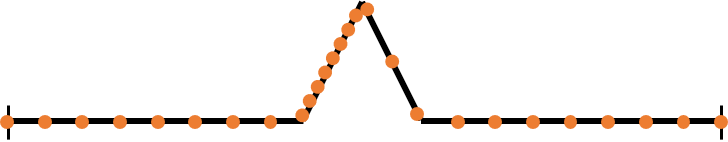

N=7 ! Data points (from 0 to N) for interpolation

M=300 ! Interpolation result index

a=0d0 ! Interpolation result range x=[a,b]

b=7d0 !

!----------

allocate(xdata(0:N),fdata(0:N))

xdata=0d0

fdata=0d0

! x Data for interpolation

xdata(0)=1d0

xdata(1)=2d0

xdata(2)=2.8d0

xdata(3)=3d0

xdata(4)=3.2d0

xdata(5)=4d0

xdata(6)=5d0

xdata(7)=6d0

! y Data for interpolation

fdata(0)=-1d0

fdata(1)=-1d0

fdata(2)=-1d0

fdata(3)=0d0

fdata(4)=1d0

fdata(5)=1d0

fdata(6)=1d0

fdata(7)=1d0

do i=0,N

write(10,*)xdata(i),fdata(i)

enddo

! Interpolation at given points

do i=0,M

x=dble(i)*(b-a)/M + a

! Akima interpolation

call akima1p(f,df,ddf,x,N,fdata,xdata)

write(11,*)x,f,df,ddf

! Modified Akima interpolation

call makima1p(f,df,ddf,x,N,fdata,xdata)

write(12,*)x,f,df,ddf

enddo

stop

end program main

subroutine akima1p(f,df,ddf,x,N,fdata,xdata)

implicit none

integer,intent(in)::N

double precision,intent(in)::x,fdata(0:N),xdata(0:N)

double precision,intent(out)::f,df,ddf

! Akima-Spline interpolation

! Akima H.,

! A New Method of Interpolation and Smooth Curve Fitting Based on Local Procedures.

! Journal of the ACM, 17(4), 589–602 (1970)

integer::i

double precision::t

double precision::a0,a1,a2,a3

double precision::x1,x2,x4,x5

double precision::xx0,xx1,xx2,xx3,xx4,xx5

double precision::yy0,yy1,yy2,yy3,yy4,yy5

double precision::d54,d43,d32,d21

double precision::y1,y2,y4,y5

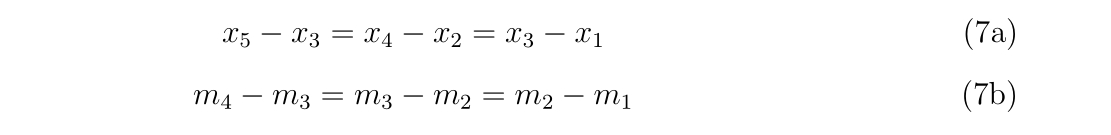

x1 = -xdata(2) + 2d0*xdata(0)

x2 = xdata(1)- xdata(2) + xdata(0)

d54 = (fdata(2)-fdata(1))/(xdata(2)-xdata(1))

d43 = (fdata(1)-fdata(0))/(xdata(1)-xdata(0))

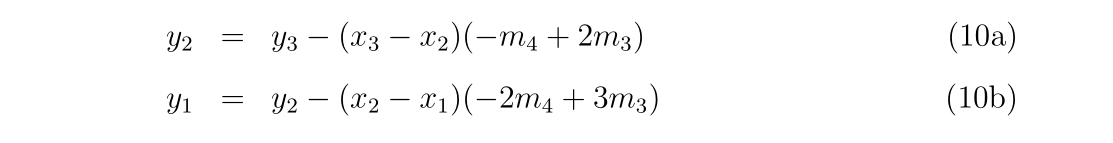

y2 = fdata(0) - (xdata(0)-x2) * (-d54 + 2d0*d43)

y1 = y2 - (x2-x1) * (-2d0*d54 + 3d0*d43)

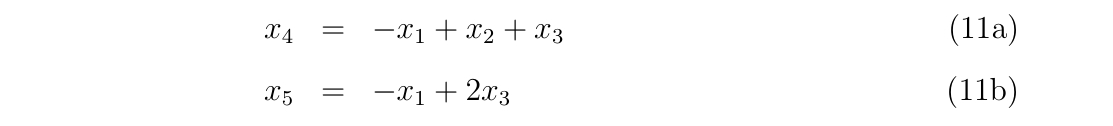

x4 = -xdata(N-2) + xdata(N-1) + xdata(N)

x5 = -xdata(N-2) + 2*xdata(N)

d32 = (fdata(N)-fdata(N-1))/(xdata(N)-xdata(N-1))

d21 = (fdata(N-1)-fdata(N-2))/(xdata(N-1)-xdata(N-2))

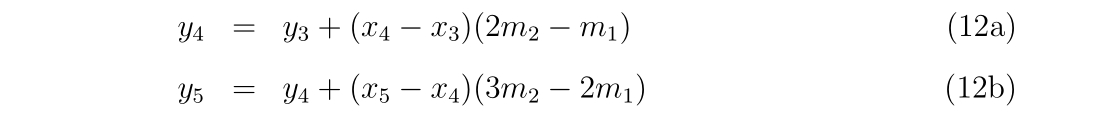

y4 = fdata(N) + (x4-xdata(N)) * (2d0*d32 - d21)

y5 = y4 + (x5-x4) * (3d0*d32 - 2d0*d21)

t=x

if(x.le.xdata(1))then

t=x-xdata(0)

xx0=x1

xx1=x2

xx2=xdata(0)

xx3=xdata(1)

xx4=xdata(2)

xx5=xdata(3)

yy0=y1

yy1=y2

yy2=fdata(0)

yy3=fdata(1)

yy4=fdata(2)

yy5=fdata(3)

elseif(x.le.xdata(2))then

t=x-xdata(1)

xx0=x2

xx1=xdata(0)

xx2=xdata(1)

xx3=xdata(2)

xx4=xdata(3)

xx5=xdata(4)

yy0=y2

yy1=fdata(0)

yy2=fdata(1)

yy3=fdata(2)

yy4=fdata(3)

yy5=fdata(4)

elseif(x.ge.xdata(N-1))then

t=x-xdata(N-1)

xx0=xdata(N-3)

xx1=xdata(N-2)

xx2=xdata(N-1)

xx3=xdata(N)

xx4=x4

xx5=x5

yy0=fdata(N-3)

yy1=fdata(N-2)

yy2=fdata(N-1)

yy3=fdata(N)

yy4=y4

yy5=y5

elseif(x.ge.xdata(N-2))then

t=x-xdata(N-2)

xx0=xdata(N-4)

xx1=xdata(N-3)

xx2=xdata(N-2)

xx3=xdata(N-1)

xx4=xdata(N)

xx5=x4

yy0=fdata(N-4)

yy1=fdata(N-3)

yy2=fdata(N-2)

yy3=fdata(N-1)

yy4=fdata(N)

yy5=y4

else

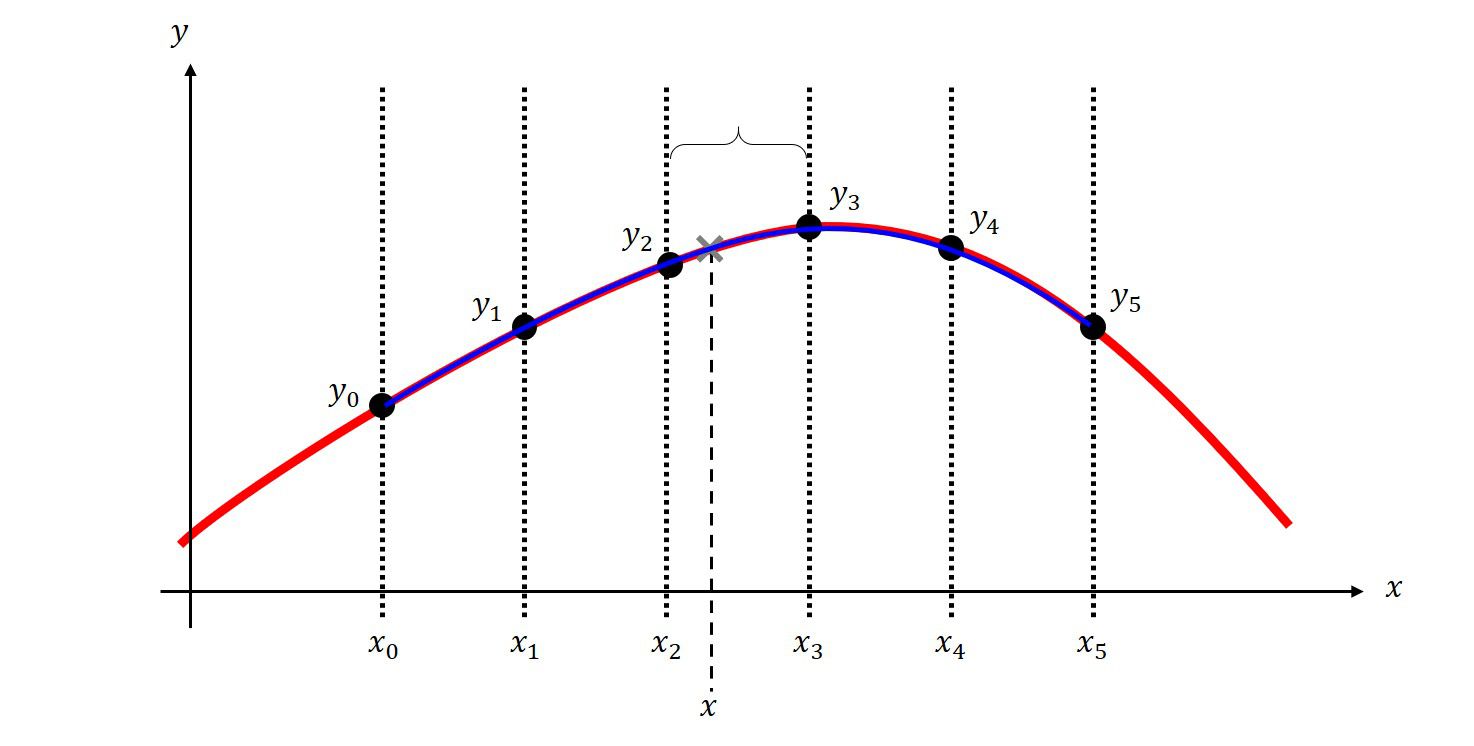

do i=2,N-3

if(x.ge.xdata(i).and.x.le.xdata(i+1))then

t=x-xdata(i)

xx0=xdata(i-2)

xx1=xdata(i-1)

xx2=xdata(i)

xx3=xdata(i+1)

xx4=xdata(i+2)

xx5=xdata(i+3)

yy0=fdata(i-2)

yy1=fdata(i-1)

yy2=fdata(i)

yy3=fdata(i+1)

yy4=fdata(i+2)

yy5=fdata(i+3)

exit

endif

enddo

endif

call ms(a0,a1,a2,a3,xx0,xx1,xx2,xx3,xx4,xx5,yy0,yy1,yy2,yy3,yy4,yy5)

f=((a3*t+a2)*t+a1)*t+a0

df=3d0*a3*t**2+2d0*a2*t+a1

ddf=6d0*a3*t+2d0*a2

return

end subroutine akima1p

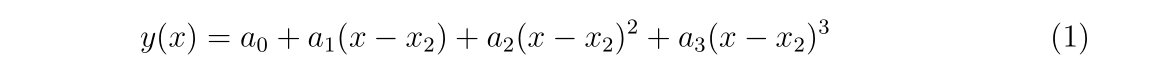

subroutine ms(a0,a1,a2,a3,x0,x1,x2,x3,x4,x5,y0,y1,y2,y3,y4,y5)

implicit none

double precision,intent(in)::x0,x1,x2,x3,x4,x5

double precision,intent(in)::y0,y1,y2,y3,y4,y5

double precision,intent(out)::a0,a1,a2,a3

double precision::m0,m1,m2,m3,m4

double precision::yp1,q1,q2,w

double precision::numer,denom

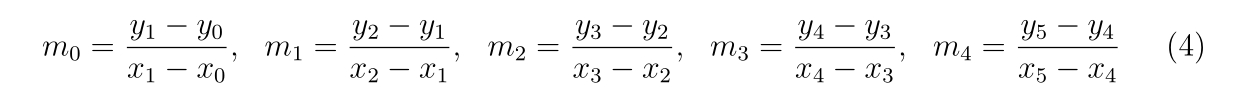

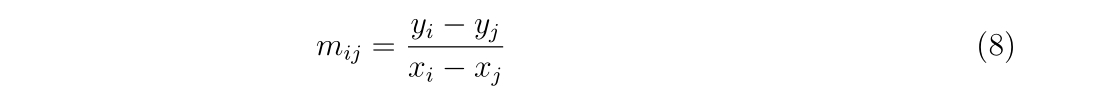

m0 = (y1-y0) / (x1-x0)

m1 = (y2-y1) / (x2-x1)

m2 = (y3-y2) / (x3-x2)

m3 = (y4-y3) / (x4-x3)

m4 = (y5-y4) / (x5-x4)

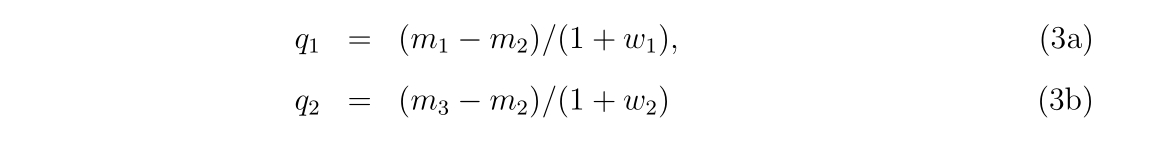

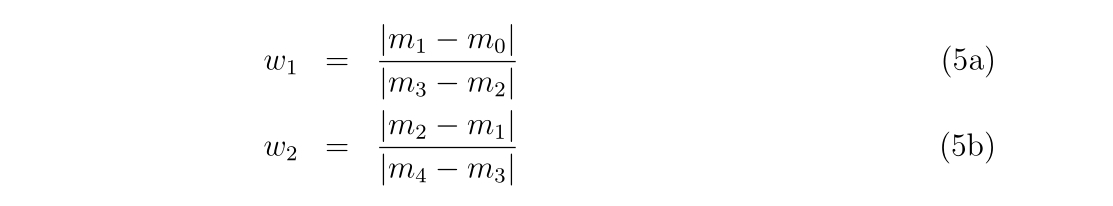

numer = abs(m1-m0)

denom = abs(m3-m2)

if(denom.eq.numer)then

q1 = 0.5d0*(m1-m2)

yp1 = 0.5d0*(m1+m2)

elseif(denom.eq.0.and.numer.ne.0)then

q1 = 0d0

yp1 = m2

else

w = numer/denom

q1 = (m1-m2)/(1d0+w)

yp1 = q1+m2

endif

numer = abs(m4-m3)

denom = abs(m2-m1)

if(denom.eq.numer)then

q2 = 0.5d0*(m3-m2)

elseif(denom.eq.0.and.numer.ne.0)then

q2 = 0d0

else

w = numer/denom

q2 = (m3-m2)/(1d0+w)

endif

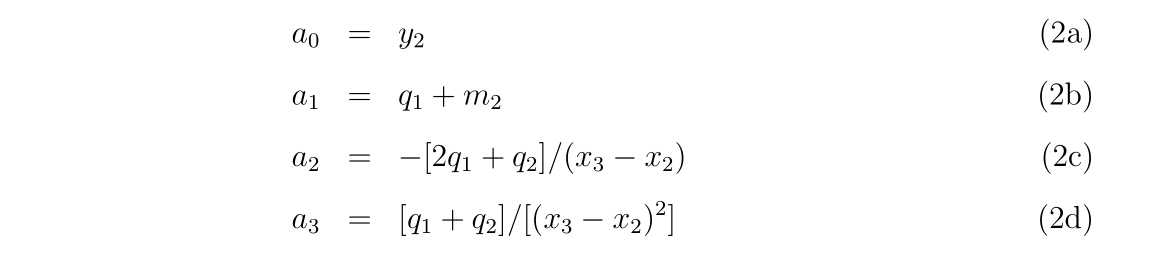

a0 = y2

a1 = yp1

a2 = -(2d0*q1+q2)/(x3-x2)

a3 = (q1+q2)/((x3-x2)**2)

return

end subroutine ms

subroutine makima1p(f,df,ddf,x,N,fdata,xdata)

implicit none

integer,intent(in)::N

double precision,intent(in)::x,fdata(0:N),xdata(0:N)

double precision,intent(out)::f,df,ddf

! Modified Akima-Spline interpolation

! Akima H.,

! A New Method of Interpolation and Smooth Curve Fitting Based on Local Procedures.

! Journal of the ACM, 17(4), 589–602 (1970)

integer::i

double precision::t

double precision::a0,a1,a2,a3

double precision::x1,x2,x4,x5

double precision::xx0,xx1,xx2,xx3,xx4,xx5

double precision::yy0,yy1,yy2,yy3,yy4,yy5

double precision::d54,d43,d32,d21

double precision::y1,y2,y4,y5

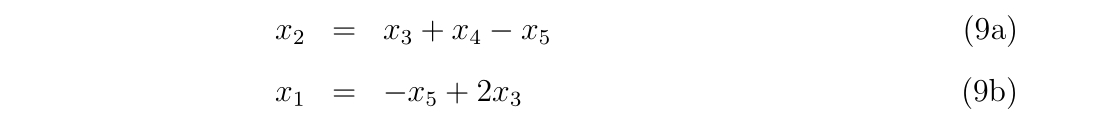

x1 = -xdata(2) + 2d0*xdata(0)

x2 = xdata(1)- xdata(2) + xdata(0)

d54 = (fdata(2)-fdata(1))/(xdata(2)-xdata(1))

d43 = (fdata(1)-fdata(0))/(xdata(1)-xdata(0))

y2 = fdata(0) - (xdata(0)-x2) * (-d54 + 2d0*d43)

y1 = y2 - (x2-x1) * (-2d0*d54 + 3d0*d43)

x4 = -xdata(N-2) + xdata(N-1) + xdata(N)

x5 = -xdata(N-2) + 2*xdata(N)

d32 = (fdata(N)-fdata(N-1))/(xdata(N)-xdata(N-1))

d21 = (fdata(N-1)-fdata(N-2))/(xdata(N-1)-xdata(N-2))

y4 = fdata(N) + (x4-xdata(N)) * (2d0*d32 - d21)

y5 = y4 + (x5-x4) * (3d0*d32 - 2d0*d21)

t=x

if(x.le.xdata(1))then

t=x-xdata(0)

xx0=x1

xx1=x2

xx2=xdata(0)

xx3=xdata(1)

xx4=xdata(2)

xx5=xdata(3)

yy0=y1

yy1=y2

yy2=fdata(0)

yy3=fdata(1)

yy4=fdata(2)

yy5=fdata(3)

elseif(x.le.xdata(2))then

t=x-xdata(1)

xx0=x2

xx1=xdata(0)

xx2=xdata(1)

xx3=xdata(2)

xx4=xdata(3)

xx5=xdata(4)

yy0=y2

yy1=fdata(0)

yy2=fdata(1)

yy3=fdata(2)

yy4=fdata(3)

yy5=fdata(4)

elseif(x.ge.xdata(N-1))then

t=x-xdata(N-1)

xx0=xdata(N-3)

xx1=xdata(N-2)

xx2=xdata(N-1)

xx3=xdata(N)

xx4=x4

xx5=x5

yy0=fdata(N-3)

yy1=fdata(N-2)

yy2=fdata(N-1)

yy3=fdata(N)

yy4=y4

yy5=y5

elseif(x.ge.xdata(N-2))then

t=x-xdata(N-2)

xx0=xdata(N-4)

xx1=xdata(N-3)

xx2=xdata(N-2)

xx3=xdata(N-1)

xx4=xdata(N)

xx5=x4

yy0=fdata(N-4)

yy1=fdata(N-3)

yy2=fdata(N-2)

yy3=fdata(N-1)

yy4=fdata(N)

yy5=y4

else

do i=2,N-3

if(x.ge.xdata(i).and.x.le.xdata(i+1))then

t=x-xdata(i)

xx0=xdata(i-2)

xx1=xdata(i-1)

xx2=xdata(i)

xx3=xdata(i+1)

xx4=xdata(i+2)

xx5=xdata(i+3)

yy0=fdata(i-2)

yy1=fdata(i-1)

yy2=fdata(i)

yy3=fdata(i+1)

yy4=fdata(i+2)

yy5=fdata(i+3)

exit

endif

enddo

endif

call mms(a0,a1,a2,a3,xx0,xx1,xx2,xx3,xx4,xx5,yy0,yy1,yy2,yy3,yy4,yy5)

f=((a3*t+a2)*t+a1)*t+a0

df=3d0*a3*t**2+2d0*a2*t+a1

ddf=6d0*a3*t+2d0*a2

return

end subroutine makima1p

subroutine mms(a0,a1,a2,a3,x0,x1,x2,x3,x4,x5,y0,y1,y2,y3,y4,y5)

implicit none

double precision,intent(in)::x0,x1,x2,x3,x4,x5

double precision,intent(in)::y0,y1,y2,y3,y4,y5

double precision,intent(out)::a0,a1,a2,a3

double precision::m0,m1,m2,m3,m4

double precision::yp1,q1,q2,w

double precision::numer,denom

m0 = (y1-y0) / (x1-x0)

m1 = (y2-y1) / (x2-x1)

m2 = (y3-y2) / (x3-x2)

m3 = (y4-y3) / (x4-x3)

m4 = (y5-y4) / (x5-x4)

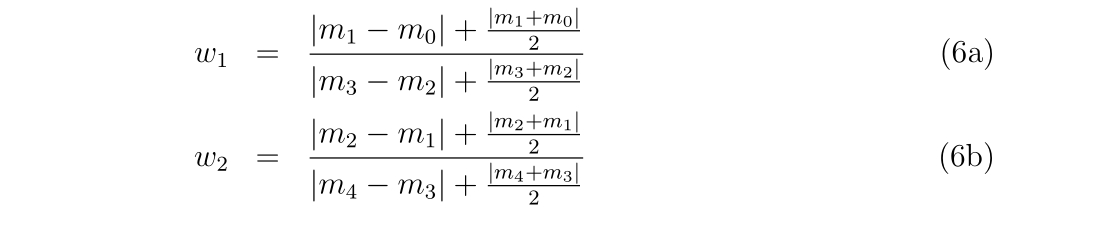

numer = abs(m1-m0)+0.5d0*abs(m1+m0)

denom = abs(m3-m2)+0.5d0*abs(m3+m2)

if(denom.eq.numer)then

q1 = 0.5d0*(m1-m2)

yp1 = 0.5d0*(m1+m2)

elseif(denom.eq.0.and.numer.ne.0)then

q1 = 0d0

yp1 = m2

else

w = numer/denom

q1 = (m1-m2)/(1d0+w)

yp1 = q1+m2

endif

numer = abs(m4-m3)+0.5d0*abs(m4+m3)

denom = abs(m2-m1)+0.5d0*abs(m2+m1)

if(denom.eq.numer)then

q2 = 0.5d0*(m3-m2)

elseif(denom.eq.0.and.numer.ne.0)then

q2 = 0d0

else

w = numer/denom

q2 = (m3-m2)/(1d0+w)

endif

a0 = y2

a1 = yp1

a2 = -(2d0*q1+q2)/(x3-x2)

a3 = (q1+q2)/((x3-x2)**2)

return

end subroutine mms